【栗の裏情報⑪ 樹形の話】

能登栗農家の松尾です🌰

昨年は調子にのって、

全10話の【栗の雑談】を投稿しました😅

「知るって美味しい」と言いますが、

何も知らずに食べるより、

何か情報や価値を頭に入れて食べるとより美味しく感じる。

そう思って、今年もゆる〜く生産者の裏側を情報発信させて頂けたらと思っています。

興味ない方はスルーしてください😊

今年初の話題は樹形編です。

美味しい果実のできる樹形があるってご存知ですか?

本当に樹形によって味は変わるのですよ😲

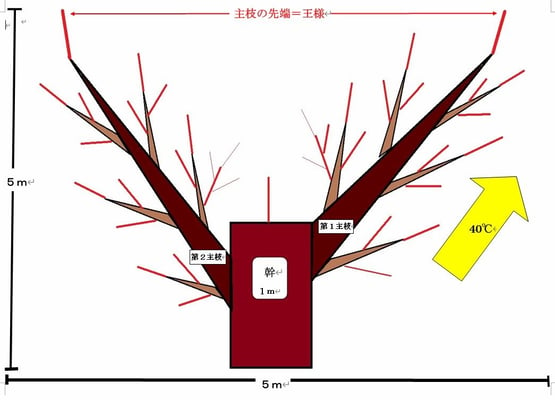

松尾栗園の理想の樹形は、

直径5m

樹高(主枝の先端) 5m

主枝の角度 40℃以上

主枝の本数 2本か3本

樹の中心部(幹)地上1m地点から

40℃の角度で高さ5mに到達する場所まで枝を育てていくと、

長さ3.3mの主枝ができます。

この主枝を基軸にして、側枝や結果母枝を毎年育成します。

この40℃以上の主枝の角度にとても大事な意味があるのです。

枝はみんな一番高い所に行きたくて仕方がありません。

なぜなら、一番陽当たりが良くて、

一番光合成ができる☀

さらに、地下部(根)からは最優先で栄養分が送られてくる😋

樹の頂上。

そこはもう枝にとっての楽園なのです✨

栗の樹は頂芽優勢という性質を持っています。

頂芽には根から転流される「サイトカイニン」という植物ホルモンが蓄積します。

サイトカイニンは生長を促進するホルモンです👆

頂芽は下部の芽と比較してサイトカイニン活性が高いため、

優先的に光合成産物や栄養分が供給されます。

逆に「オーキシン」という植物ホルモンは、

頂芽で生産されて地下部の根へ転流します。

このオーキシンは下部の芽の成長を抑える働きをします👇

つまり、

その主枝の中で頂上部を奪取できた枝は、

自分自身はサイトカイニンの支援を受けてぐんぐん成長し、

下部の枝たちはオーキシンが抑え込んでくれるから、

もう天下は安泰です🗽

ずっと楽園で優雅に過ごすことができます✨

だから、

一番高い所へ行けるチャンスがあるならば、

枝たちは我先にと頂上部(楽園)を奪い合うわけです。

頂上部の奪い合いが起こると、

それぞれの枝を伸ばすことに栄養分をどんどん使ってしまう。

花や果実に回す分は後回し…😭

花も咲かない、実をつけない、

とにかく枝ばかり伸ばすことに必死…😱

何のために栗農家やっているんだろう???

美味しい栗を作るためなのに〜!!!

というわけで、

枝たちに頂上部の奪い合いを起こさせないことが何より大事。

頂上部の奪い合いは主枝の角度不足で起きやすくなります。

角度が低いとオーキシンが主枝の下部を流れてしまい、

抑制力が働きません。

どの枝にも頂上部を狙えるチャンスが生まれてしまいます。

はっきり優劣がつかないと、

いつまでも争いは続きます💣

で、結論。

主枝に40℃以上の角度を付ける!

さらに、

主枝の先端に絶対的な王様となる枝を1本君臨させればいいのです👑

角度40℃、高さ5m先の頂上部に誰が見ても明らかな王様がそびえ立っている。

あの高さには今から頑張っても届かない。

あの王様にはサイトカイニンが付いているし…。

俺たちはオーキシンが圧力をかけてくるし…。

すると、無駄な争いが抑えられ、

頂上部の王様から順に栄養分が均等に分配されていくのです。

王様は決して養分を独占しません😍

各枝の徒長が抑えられるので、

果実への養分分配率がぐっと高まります🌰

果実の味は光合成産物によって作られていきます☀

当然、光合成生産量には限界があリます。

無駄なく果実に分配するために、

樹形の仕立て方が大きな鍵となってくるのです。

あまり主枝の角度が急過ぎるのはNGです。

高く育ち過ぎて樹の内部に日陰を作ってしまうのと、

いずれ邪魔になって強剪定することにつながります。

強剪定をすると、オーキシンの抑制力が低下。

さらに、根から吸い上げた水と養分が残った芽に集中して、

もう樹のあちこちから徒長枝多発…

枝たちの大戦争が始まります🆚

あっ、もちろん果実の成らせ過ぎもNGです。

あくまでも光合成生産量で分配できる範囲に抑えないと、

小粒で糖度が低い果実ばかりななってしまいます。

この角度40℃、長さ3.3mの主枝を1本の樹に等間隔で2、3本配置します。

各主枝ごとに王様を作るので、

1本の樹に2、3人の王様が誕生します👑👑👑

剪定=樹形作り=果実への養分分配の道筋作り

光合成産物をどれだけ果実に分配できるか。

光合成生産量と果実の着果量のバランスが適正か。

味の決め手は樹形といっても過言ではありません。

偉そうな事書きましたが、

今、松尾栗園にある1,100本の栗の樹。

上記のような理想通りの樹…

ごく少数しかありません💦

だいぶ樹形を誤解したまま育ててきてしまったので😭

これから年月をかけて軌道修正していきます😅

最後まで読んで頂いてありがとうございました🙇